文/梁文凌

每年清明,我们四姊妹都要带着后辈去梁山公墓祭奠父亲。他的墓碑右上角贴有一张他略带笑意着的头像,头像旁边还有一小块长方型空白,那是为母亲预留的。父亲承担着“生死两茫茫,无处话凄凉”的孤寂,日复一日、年复一年地等待夫妻团聚已四十三载了。但他依然微笑着,一点都不着急,是啊!他一生的目的,就是想他的爱人和孩子们过得好好的!宽慰的是母亲已经九十六岁了,身体也还健朗,想必有父亲庇佑,一百岁不成问题。新年伊始,母亲染上新冠,我们一大家子把心都提到了嗓子眼,可母亲症状轻微,在医院调理十天就转阴了,说明父亲依然在保佑母亲,让她与孩子们在一起再多多地享受生活。他不愧是我们家最信实的保护神,在这夜深人静的夜晚,不由用笔回忆父亲的往事,再做一次心的祭奠!

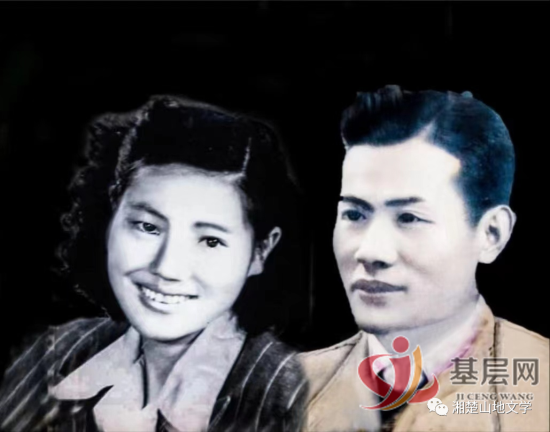

作者的父亲

一

父亲生前是一位制革工程师。不幸因车祸于1980年2月10日逝世。消息登在湖南省邵阳市科协的“科协活动”报1980年第8期头版上:“邵阳市制革厂副厂长兼工程师、市第一、二、三、四、五、七届人大代表,市四、五、届人委委员,七届革委委员,市第一、二、三届政协委员,湖南省第四届政协委员,市科学技术协会委员,市轻纺协会副理事长梁有昭同志不幸于一九八零年二月十日六时在邵阳市逝世,终年六十三岁………追悼会于二月十三日召开,中共邵阳市委、市革委、市人民武装部、市统一战线工作部、市经委、市科委、市科协、省、市轻工业局等党政机关以及父亲生前好友七百多人参加了悼念。”父亲是无党派人士,专业知识分子。说真的,在看到这则消息之前,以为他仅仅是个政协委员,不知道他竟还是邵阳市历届人民代表(除文革中的第六届)。可我这个傻瓜,却为父亲是不是“劳动人民”而纠结担忧了大半个青少年时代。现在再回头看看与父母一起走过的路,依然感慨万千。清晰地记得我开始忧虑此事才七岁,刚上小学不久。那时父亲工资高,经济宽裕,母亲通常把我拾掇得很干净整洁。而同班同学几乎都是工人农民子弟,没几个不穿补丁衣裤的。一次放学路上,几个男生追在后面骂我“地主崽崽!地主崽崽!打倒地主崽崽!”跟着一块土疙瘩飞过来打着了我的头。羞得我泪流满面抱头鼠窜,躲进家门不敢出来。等爸妈下班回家,我拉长脸冲到父亲跟前,气恼地质问他是不是地主。父亲当时愣了一下,说当然不是。于是我委屈地边哭边告诉他放学路上的事。爸爸蹲下来慢慢擦掉我腮帮子上的眼泪,然后告诉我明天这样去跟老师说:爸爸和妈妈都是国家干部,也是劳动人民!原来还可以这样说呀?我喜出望外。做不了工人子弟农民子弟,是劳动人民的孩子也够啦!第二天我真就跟老师这么说了。老师在放学之前,当着全班批评那几个男孩的行为不对。等于公开认可我是劳动人民子弟,从此再没人骂我地主崽崽。说到这里得解释一下:虽然父母都是国家干部,但父亲的父亲是广东新兴县一位工商业者兼地主;母亲的父亲是江西宁都县之首富,清朝末年最后一批秀才。他俩才是名副其实的“地主崽崽”!

作者父亲母亲的青春岁月

曾读到一篇资料——《五十场运动翻然而过(1949–1977)》,其中五十年代与父辈们相关的运动就有“三反、五反运动”、“镇压反革命运动” 、“第一次整风运动”、“清理中层运动”,、“反对违法乱纪运动”、“新三反运动”、“胡适思想批判运动”、“肃清胡风反革命集团运动”、“肃清反革命运动”、“整风运动”、“反右运动”、“拔白棋运动”……新中国刚建立不久,要带领所有从旧社会过来的人朝社会主义道路走,那么教育改造人和清理一批人的政治运动就成了重要手段。知识分子尤其是出身不好的知识分子,被一个接一个的政治风浪不间歇地冲刷,如果毫不在意乱讲乱说,便会翻船落马,今天是国家干部,明天那顶帽子可能就不在头上了。怎样才能既为国家效力又能保全自身和家人,相信那是父母也是每一个知识分子要考虑的问题。父亲是个生性十分谨慎的人,他觉得把母亲领进他的生活,又把孩子们带到这个世界,最大的愿望就是希望我们无忧无虑,生活幸福。如果政治上犯了错误,母亲和我们会跟着落入万劫不复之地,那是他不能接受的。此外,那天我被同学追骂,也让他感到“劳动人民子弟”对孩子们太重要了,所以他严格告诫自己,以后更要慎言谨行,努力工作,千万不能失去国家干部这个标签! 爸爸准备了一个笔记本,把历次运动的文件从办公室主任那里借出来,逐一把每次运动的意义、目的都抄在本子上,然后希望妈妈也抄一遍。妈妈除了跟爸爸一样上班学习,早晚还要料理孩子,觉得看爸爸的就行了,抄就免了吧。但是妈妈看学习文件差不多是一目十行,看账本数字才用火眼金睛。爸爸说以后不行,一定要认真学习文件,领会精神,抄一遍是让自己过过脑子,不至于一塌糊涂。他们俩1946年组建家庭。一结婚妈妈就做足了思想准备,当一个相夫教子的全职太太。但不久全国解放,急需有文化的人参加国家建设。妈妈是学助产的中专毕业生,多次被动员参加工作,她一推再推,直到1953年才报名参加干部队伍,分配进制革厂做了出纳。而爸爸则于1939年毕业于广东中山大学化学系制革专业,1942年被评为制革工程师,1950年被任命为制革厂专门抓生产的副厂长。然而此时,我们四姊妹已经出来三个,妈妈确实应接不暇,疲于奔命。爸爸叹了口气,既然勉强不得,便给自己和妈妈定了几个“不要”:到单位不要多说话,会上不要多发言,同事之间不要多来往,厂里无论发生什么事情不要多议论,财务工作一定不要出差错,还有,不要随意给领导提意见……”说得妈妈一掌推开他哈哈大笑:那活着还有什么意思?爸爸没笑。他的理论依据是:言为心声,思想认识水平怎么样,就会讲出什么样的话来。母亲学习时间不够,就少开口说话。他自己是副厂长必须要开口,就多学习,用文件武装头脑。归根结底就是绝对不要犯政治错误,这是家庭安全的首要前提。

父亲非常聪明,他考大学时是各个学校自行招生,他报考了三个大学,全部榜上有名,博闻强记是他的强项。政治学习轮到他发言时,总是以文件为准绳,“引经据典”,不会越雷池一步。他可以精准地把文件的重要段落整段背诵出来,然后把其中最重要的金句逐一提出来又背一遍,中间加些因为、所以、但是、而且,在前前后后的文件里来回翻炒。开始很多人都认为梁工倒背如流,学习态度认真。慢慢地随着两夫妻与同事邻居之间,无形隔离带的建立,就觉得似乎看出点什么来了。有一次我去厂里找妈妈,党委书记刘伯伯笑呵呵地一把抓住我:凌凌!看见爸爸你帮我问问他,树叶子落下来会不会打烂脑壳呀?这样的问题还用问吗?我挣脱就跑,也没帮他问。但不久妈妈还是听到了类似的闲言碎语。妈妈就笑爸爸:“人家说你胆小怕事呢,只会照本宣科!”而爸爸不气不恼:“没关系的,让他们说吧!这一向通过强制学习,深有体会,这脑子一旦把正确的方针路线都装满,一张口必然都是正确的东西,根本不需要担心自己说没说错话,犯没犯错误,身心反而轻松了。正与实践论所说,完成了从必然王国到自由王国的过渡。可惜你没时间,不能跟我一起体验这个境界……”说得妈妈似懂非懂无言以对。两夫妻就这样过了一关又一关,一则是他们的确自律低调,二则因是外乡人,离乡背井不容易,大家本能地希望给他们一些关爱,故只做笑话笑笑,并不计较。于是不知不觉到了反右派运动这一关。而这一次,党委书记没给父亲发言背文件的机会,直接到父亲办公室开门见山地说:“梁工啊!今天特地登门诚恳征求你的意见,请说说对厂党委和我个人有什么看法?”父亲忙不迭地说:没意见!没意见!你是党组织的代表,一贯正确,我哪会有意见嘛!。书记笑笑,接着说“你是我们最看重的知识分子代表,我们一定会认真考虑你的意见改进工作,你不要有顾虑,大胆地说!”父亲还是那句话:没意见!没意见!书记有点不高兴了:“梁工啊!你说说,对你的工作,我那一次不是积极支持鼎力相助,要人给人要钱筹钱?这征求意见也是我的工作职责,你可不能袖手旁观,让我无功而返呀?大意见没有鸡毛蒜皮不可能没有吧?我又不是神仙,不可能什么毛病都没有啊!”是啊!不配合书记的工作也说不过去呀!父亲不知道的是,第二天,书记去隔壁蓝工程师办公室也是这么说来着。蓝工程师刚从大学毕业不久,是父亲为了加强制革厂的技术力量特地把他从四川要来的。而蓝工程师那天可能说了些什么意见。后来,蓝工程师成了右派。再后来改正了,但劳动改造消耗完了他的青春。父亲没长后眼睛,但父亲毕竟是父亲,这天,他硬就是没开口给书记提意见!因为他给自己和妈妈画了条红线——不要随便给领导提意见!就父亲的习惯而言,被否定了的课题一定没有数据,所以无论书记怎么急着要意见,他就是说不出口。最后父亲是这么说的:书记啊!我是个外乡人,跟邵阳的乡土民俗格格不入,所以对人对事一概只看大节不拘小节,是我觉悟不高。这样吧,以后我跟你要个课题,经过调查研究,争取能给你些有用的建议。”书记听完只好起身走人。经过反右运动而没倒下的父亲应该是人生阶段性的赢家,但他胆小怕事的名声至少在二轻系统都人人皆知啦。可他毫不介意,好几次跟我们叙述这个故事。“没意见!没意见!”那语气,那手势跃然眼前,仿佛就在昨天。父亲的人民代表从第一届到他有生之年的最后一届,届届不拉有他,证明父亲无论在哪个时间段,没有因自己犯过错误而被罚出局,也没有因时代的错误被淹没。靠党和政府始终把他框在“劳动人民”的范畴内,既保护了自己和家人,又开拓了自己的事业。父亲1950年在邵阳接手的第一件事是创办一个机械化生产的有规模的大型制革厂。

在创办制革厂之时,从勘察厂址,征地迁坟开始,事必躬亲,边生产边建设,同时进行新产品的开发。因为在此之前,制革均用牛皮。实行机械化生产后,牛皮来源远远不能满足生产的需要了。而父亲早有谋算,另辟蹊径,在建厂当年即在全国实现了首创猪皮制革,为制革行业开辟了广阔前景的同时,也带来了制革工艺的大革命:猪皮与牛皮的纤维结构不同,同一张皮因部位不同其纤维结构也有很大差异,工艺要求更复杂,也更精细,父亲常几个月猫在车间和实验室里,契而不舍地反复研究,终于为邵阳制革厂的腾飞打开了一扇亮窗,造成了全国性的影响。此项工业成果受到轻工业部的表彰,1951年,邵阳制革厂的猪革产品被送到莫斯科参加国际展览,受到普遍好评,被誉为“猪皮制革天下第一厂”!他自己也在业内得到“牛皮大王”的美称。此后,制革厂的牛底革始终占住一类产品的宝座不变外,父亲带领厂技术人员陆续推出了猪面革、服装革、手套革、猪底革等新产品,在色泽质量上不断探索,其精致美观与牛皮革相差无几。1958年,全国工业大上,邵阳市的工业也准备腾飞,然连起码的化工原料“三酸两碱”还未解决,组织上就调父亲去创建化工厂。他欣然受命,只提出一个条件,“给我三个高中生!”可是组织上却连这点都爱莫能助。他只得带领同事们一边在中和街作坊里小生产,一边在龙须塘荒山上大建设。每天晚上还要给骨干工人讲授起码的化学知识,三年时间,化工厂建成,为铺平邵阳工业大发展的道路做出了贡献。而在1958年至1962间,制革厂这边受浮夸风影响,盲目 追求高产值、高利润,因质量次价格高,造成产品大量积压报废,组织上又将父亲调回制革厂进行整顿。他不负众望,及时调整了产品结构,改革工艺,第二年,“水牛底革又恢复了全国一类产品的名次,并组织了猪皮革向国际市场进军的冲锋号。文革时期,父亲受到一定的冲击,下放车间生产数年,工厂便亏损数年。但1971年就恢复了他在生产上的指挥权。他一上任便组织科研攻关,当年即试产出“海军蓝服装革”,该产品于1978年又在全国新产品评比会上获得银奖、湖南省金奖。此后,又马不停蹄地向“猪皮面革”及“苯胺革”进军,再获全省科研成果第一名。在生命的最后一年里,他主导试制的“猪二层服装革”再获成功,又一次填补了国家空白,为制革业的发展开拓了新的皮源,使邵阳制革厂在“低档变高档、次皮变好皮、一皮变多皮”的创新路上成为全国先导。可惜庆功会上,却再没能见到父亲的身影,所以当年市委、市革委的悼词才沉痛地说是邵阳科技战线的重大损失。(以上关于父亲的工作成就材料引自“邵阳文史”2008、37期)父亲在工作上高瞻远瞩,走一步看三步。靠的是用科学观运筹帷幄,用科技手段保证工厂生存发展并始终站在时代的前列。像一把利剑,锐意进取,做到了生命不息,创新不止!但他确实又很胆小。为了规避风险,违背常理地自制一些条条框框把自己束缚起来。在工作过几十年的制革厂里,他没一个知心朋友,没一个同事到我们家吃过一餐饭。然指挥生产科研,他那专业性的亲和力,又能团结一伙人与他冲锋陷阵,他身上的这种两面性更显出了他的真实性。所谓人生,就是无论遇上哪个时代都免不了要面对酸甜苦辣,而父亲靠的则是坚强的意志、修养、以及不断的反思和修正自己,砥砺前行。

作者的母亲与四个子女

二

我初中毕业那年,要填一份表格,其中有一栏名其曰“家庭出身”。我毫不犹豫地填上“国家干部”。第二天,老师把表退给我,说国家干部是解放后才有的职业,家庭出身是指你父亲解放前是做什么的,比如工人,手工业者,贫农、地主还是资本家?他还言犹未尽地补充说:也有填革命干部的,那是指解放前父母就入党参军或参加革命组织的。那话听起来像在暗示:没条件就不要往天鹅队伍里挤啦!我很难过,一直以来赖以支撑我自信心的“国家干部”,怎么一下子就不属于我了?于是又像当年,满眼泪花担心地问父亲:解放前你是不是地主?父亲知道我总是班上前三名,考重点高中不成问题,只是不知道家庭出身对我有没有影响。所以他有点内疚地告诉我,他的本人成分经组织确定是自由职业。父亲很小就离开祖父在外求学,1939年大学毕业后经学校推荐,参加了“中国工业合作协会”这样一个组织,简称“工合”。1946年,总会电命父亲以工程师兼“工合”湖南事务所主任的身份接手湖南事务所。事务所本来设在长沙,由于长沙文夕大火不久,满目疮痍,便改在邵阳,从此与邵阳结下了不解之缘。要说父亲解放前的工作经历也单纯,就只一个单位——“工合”,于是“工合”就成了他本人的政治出身地。那天我一半宽心一半失落一夜无眠,家庭出身从国家干部一下跌到灰色的自由职业,对我来说真不是滋味。不过还好不是剥削阶级,算劳动人民,我也顺利考进了邵阳市第二中学。但事情没完,两年后的1965年,我弟弟读完初小,三八亭小学给我们家里发来一个没有被录取本校高小的《通知》,原因当然是有人受极左观念支配,认为出身剥削阶级的子弟不能享受同等教育,他们到居委会征求意见,看哪些学生在此之列。而我们所归属的居委会则又有人听闻,“工合”有国外复杂背景,顺理推断,暗藏的阶级敌人不能成漏网之鱼,于是双方联合作出不予录取的决定,与弟弟一起被剥夺受教育权力的孩子共有五个。年幼的弟弟非常受打击,像蔫了的小瓜藤。妈妈格外心疼,仗着父亲当时还是政协委员,她壮着胆到统战部、教育局去哭诉。其实上级并没有这样的精神和政策,而教育局却不敢对下面过火的做法干预,最后统战部做和事佬,请教育局帮忙,将弟弟安排去了另一所小学就读完成学业。好像社会上已经明显不把父亲当劳动人民看了。我紧张担忧地问爸爸:“你解放前参加的那个‘工合’到底是好还是坏呀?”父亲沉默好久才说,这是大人的事,你读好书就行了! 而我预感事情会变得更糟糕。果然后来,父亲的娘家——政协、人大也在文革中瘫痪,父亲成了风雨飘摇中的孤舟。1968年夏天,最后一次横扫一切牛鬼蛇神的大抓捕大抄家之后,父母亲被双双扣押在单位不准回家。这时,学校通知我参加一个地富反坏右黑帮分子子女学习班,工宣队长通牒我们:你们这些人,都要即时报名上山下乡,不要敬酒不吃吃罚酒,不然,只有被遣送的份了!

一个月后,我和哥哥分批次下到绥宁鹅公。 临行前我去制革厂向爸爸告别,一见面就看见他眼睛里有一丝泪光,背也有些佝偻了。他半辈子都在努力编织一张想保护妈妈和我们的网,结果是如此不堪一击,愧疚都堆在他脸上。而这时的我,却认识到去当农民一点都不是父亲的责任。前所未有的文化大革命运动,不仅把父亲以往的经验和招数全废了,且令所有的人多少都受到伤害。临了,学校积压着的三届初高中毕业生,不管出身好与坏,泥沙俱下,都推进上山下乡的滚滚洪流,分不出谁是凤凰谁是鸡来。暂时的心理平衡,稀释了不少悲壮和绝望,我们茫然无奈却坦然地接受了命运的安排。爸爸默默地看着我把给他洗补好的衣服摆放好,麻利地整理房间,嘴里叨叨地要他注意这样不能那样。慢慢地,他的脸色平和起来,拍拍我的头自言自语地说:真没注意,你一下子就长大了…….我连忙趁机把想说的话告诉了他:儿女不能一辈子靠在父母羽翼下,生活才是最好的老师。他背上的轭可以放下了,照顾好妈妈和自己就行啦!爸爸听着听着眼睛又湿润了。临走时爸爸郑重向我表示:你一向在意的那个“工合”是个好组织,爸爸不会跟你说假话,只是上面给它的定性和结论一直没有下来。我听完咧嘴一笑:“我已经当农民了,‘工合’好与坏跟我还有什么关系?”说到这里,突然意识到不能再往他伤口上抹盐,立马转口吹了个牛皮:“我相信,我的前途和未来不会再取决于你的出身,而是取决我自己!”爸爸突然惊讶地睁大眼睛望着我,渐渐地笑靥如花。

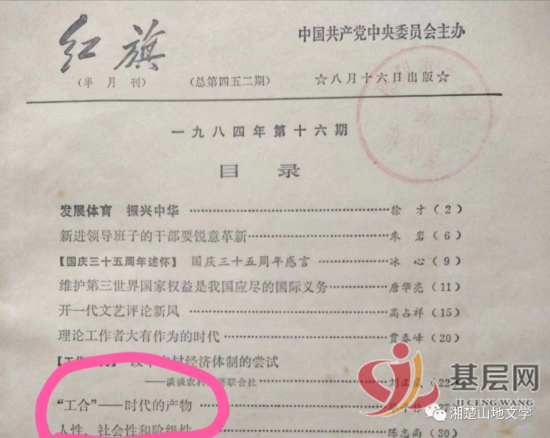

作者儿时与母亲、哥哥在一起

之前,我从没给父亲送过什么礼物,这是唯一的一次,我送了他十秒开心时刻。幸好这个牛皮没有吹破,三年后我凭着自己的表现从农村招工进了单位,1977年,又参加恢复后的第一届高考,借道邵阳师专,从县城回到爸妈身边,给了他们莫大的安慰。爸爸好几次对妈妈说,文凌不但是我的好女儿还是我的好朋友。而那天告别父亲出来,我还是一边任泪水飞泻,一边想着鲁迅先生这首诗:“万家墨面没蒿莱,敢有歌吟动地哀。心事浩茫连广宇,于无声处听惊雷。”虽然我已不在意“工合”是什么了,但心底还是希望有个说法,希望如父亲所说,它是个好组织,能说明父亲的清白,更希望这个组织仍能把他敲定在“劳动人民”之中。高兴的是父亲的噩梦在1971年提前结束,恢复了他的职务和工作。但是“工合”的性质问题,还是摆在一边,没有解决。1976年四人帮垮台,“工合”的定性仍不见分晓。1980年父亲逝世,“工合”的结论还没有踪影。我非常失望,悲叹父亲直至生命结束,还不知道自己那段经历是红还是黑,是正还是邪,历史长河中的我们都如沙土尘埃,谁沉谁浮岂奈天何!然而没想到1984年,中国著名党刊《红旗》杂志第十六期,刊登了《“工合”——时代的产物》这样一篇文章。文中说:“‘工合’是1937年由著名国际友人埃德加.斯诺和路易.艾黎与我国爱国进步人士胡愈之、沙千里等人在上海发起组织的。设想用合作社的方式将沿海沦陷地区流向内地的难民失业工人、技术人员组织起来,寓救济于生产,解决劳动就业的问题,同时还可以生产各类工业品支援军需民用。这一设想受到毛泽东、周恩来、彭德怀、贺龙、叶挺等同志的鼓励和支持。为了筹集发展‘工合’事业的基金,在香港成立了以宋庆龄为名誉主席、何明华为主席、陈翰笙为执行秘书,斯诺和艾莉等为委员的‘工合’国际委员会,并在参加反法西斯战争的一些国家设立了支援中国‘工合’的推进委员会,从事宣传和募捐工作。筹集的资金,有相当一部分不通过设在重庆的‘工合’总会而直接支援我党领导的陕甘宁边区、新四军皖南地区和敌后抗日根据地。

那时正值国共第二次合作,不少中共党员,救亡青年和进步人士参加了‘工合’运动,他们不仅在后方组织生产而且向前线输送技术人才和物资,直接支援八路军、新四军抗日。在西北、晋豫、浙皖、粤北和东江地区,许多‘工合’事务所为八路军新四军东江纵队做军衣、织军毯、修造军械等,有些‘工合’组织实际上成为我党我军的联络据点和后勤单位。由此可见,当年的‘工合’是时代的产物,是党的抗日民族统一战线的产物。”读到这里不禁喜极而泣。父亲解放前,不但不是黑五类,不是灰职员,而是红色革命团体中的一分子。虽然消息有点迟,且阶级出身论已经作为精神枷锁被时代抛弃,但终究归还了父亲的本来面貌,他在国家民族需要的时候做了正确的选择,也终于弄明白为什么父亲会第一届就被纳入人民代表的真正原因了!在“工合”的日子里,父亲先后被派往江西、广东,贵州等地方事务所担任组织生产的任务,1946年,总会电示他以工程师兼湖南事务所主任身份接手湖南工作,事务所在邵阳市太平巷一号挂牌上任。在经费极其困难的情况下,他与同事们在邵阳组织起了榨油社、第一棉织社、第二棉织社、皮件社、第一制革社、第二制革社、制笔社、碾米社8个合作社。在渣江组织了第一、第二、第三个织布社,界牌两个瓷器社。为了让合作社生存发展下去,1946年8月父亲向总会名誉主席宋庆龄写了一封反映湖南人民极其贫困的的报告,并附有一个办粮食加工业的计划,得到了宋主席的支持和关怀,10月,宋主席从上海救贫协会拨款300万元转给邵阳“工合”。父亲用这笔钱从赣州购进碾米机,成立了碾米社。他还通过自己与艾黎的密切关系,请求经济资助,于是总会依据邵阳的报告,贷款500万元,并无偿给邵阳空投大米、豆粉、布匹等物资40余吨,次年又陆续空投了二、三批救济物资,有了这些物资,于1947年,邵阳“工合”又发展了第三、第四、第五棉织社。 1950年,“工合”总会并入中央合作管理局,各地“工合”并入合作系统,后更名为二轻系统。邵阳“工合”所建的各种合作社便成了当初邵阳工业的家底,不仅奠定了邵阳的工业基础,还为邵阳培养了不少技术人员和革命干部。(父亲在邵阳“工合”的工作资料引自邵阳市志通讯1987第四期) 我曾好奇地问妈妈,邵阳“工合”里也有地下党?妈妈告诉我:有!还好些呢。他们也经常在会议室开会。爸爸睁一只眼闭一只眼,与他们心照不宣。有个叫王毓麟先生的是他们的头,一解放就到中央合作管理局做领导去了,后来他还写信问爸爸愿不愿意去北京工作,爸爸刚接手筹办制革厂的任务便婉言谢绝了。如此看来,邵阳“工合”是明里搭台唱戏作掩护,地下党则暗中联络运筹闹革命。作为有十年“工合”工作经验的父亲,对如何处理与共产党的关系应该是驾轻就熟,做到了两厢搭配非常默契,虽不是你中有我,我中有你,却是如影随形,风雨同舟。邵阳市第一届人民代表的殊荣就这样有情有义地送给了父亲。凭着红旗杂志的文章,凡在“工合”工作过尚健在的老“工合”们都被政府批准为了“离休干部”。恰当时邵阳传统工业已处在关、停、并、转的衰落期,很多在企业的老“工合”连退休工资都被拖欠着,这一份“离休干部”的丰厚回馈,让他们过上了幸福的晚年。说明这一批邵阳工业的奠基人,革命道上的同路人,党没忘记他们,邵阳的历史记得他们,在天之灵的父亲也再无牵挂啦。 前几天读到一篇文章,有几句谈到邵阳飞机坪,说知道有个飞机坪,但从不知道有没有过飞机。于是我问妈妈,邵阳的飞机坪有过飞机吗?她回我道:当然有!当时“工合”的重要物资全靠飞机运来,连邵阳“工合”工作人员的工资都是每月搭着飞机过来的。邵阳“工合”与当时国民党统治时的邵阳地方财政没丝毫关系,资金设备包括原物料完全靠“工合”总会调拨过来。在父亲手里所建的工厂也不是个小数目,皆因空中运输起了重要作用。听说飞机坪已经被开发成住宅小区了,但因与父亲有关,也顺手记一笔,凭吊一下邵阳飞机坪对邵阳所做过的贡献。

三

父亲会拉小提琴,会跳交谊舞,会打网球,穿上西装就像白马王子。“工合”时,他还会用流利的英语与国际友人对话。为柬埔寨培训制革技术人员时,那套英语教程全是父亲一手编撰的。但随着革命化的深入,除英语外,那些“资产阶级生活方式”都被摒弃。上班时间,他一身劳动布工装,一双高腰胶鞋,与普通工人师傅无异。下班后,则喜欢一个人在实验室里,走进晶莹剔透的试管、量杯、酒精灯构成的迷幻世界,探索未知,勾兑自己的梦想。我读中学后,妈妈调出制革厂,全家搬到三八亭。爸爸上班远了,便星期一清早去赶班,星期六在工厂吃好晚餐才回家。路上,他会买一些水果小吃,到家逗引我们围着他笑闹一阵。后来有了孙儿外孙,他又兴致勃勃讨好第三代去了。星期天,父亲一定会下厨烹饪,做出满满一桌子色香味俱全的菜肴来,且口口声声说是专门犒劳妈妈的。家务都丢给了妈妈,他知道必须哄她高兴。爸爸厨艺特好,他做的红烧肉、清蒸鱼,白斩鸡,狮子头让我们常常觉得有帝王级的享受。吃饱喝足,爸爸会让我们拿出教科书,挨个问问我们的功课,有不懂的地方没有。这也是讨好妈妈的手段之一,他这个数理化通才,管孩子们的学习,妈放一百个心。有一次我在读老师要求熟背的古文《晋灵公不君》,刚开个头:“晋灵公不君……”,爸爸在我身后接了过去:“厚敛以雕墙。从台上弹人,而观其辟丸也…….”抑扬顿挫地一口气背完全文。一个理工男,还能将春秋左传熟记于胸,可见儿时那童子功非同一般,赢得全家一片掌声。所以爸爸很感谢妈妈,妈妈给他的这个家是他最可以自由挥洒的地方。于是又要回到那个烂漫的1946年,爸爸去江西赣州参加“工合”会议,巧遇正在赣州读书的妈妈,二人一见钟情。不久爸爸受命去邵阳开创事务所,他问妈妈:愿不愿嫁给我随我一起去漂泊?母亲欣然说:愿意。你去哪,我就去哪!于是二人来了个说走就走的旅行结婚。爱的小船停泊在资水江畔太平巷一号。妈妈的花旗袍给深深的老巷子添了一抹柔色,她的高跟鞋在青石板小路磕出了一串歌谣,老城门洞子也逐渐有了我和哥哥脚丫子的印记。1950年,邵阳“工合”被邵阳政府接管,父亲被国家安排去广东管理合作局工作。爸爸深舒了口气对妈妈说,我终于可以带你回家了。妈妈很高兴,但话还是那一句:你去哪,我就去哪。可在临行前,邵阳财政专员马品山再三恳请梁工帮助邵阳创建一个正规的、机械化程度高的制革厂,并许诺工厂开工即不相留。父亲感其真诚,且又出于对制革专业和办实业的热爱,留了下来,从此再没离开过邵阳。没回老家,爸爸觉得自己一生总在漂泊,多少次期望与妈妈“青春作伴好还家”,给妈妈一份更安定的生活。妈妈依然用那句话安慰他:你在哪,我就在哪,此心安处是吾家。爸爸到被妈妈说笑了。没错!日久他乡亦故乡,一生的事业都在邵阳,抬腿就走也丢不下啊!等退休吧。可没想到父亲在没任何预兆的情况下突然走了,从此,再没回老家的课题啦!

“青山处处埋忠骨,天下何愁无芳草”。而巧的是与父亲梁有昭先生共存的青山名为“梁山”,似乎寓意着上天早就注定了他与邵阳的不解之缘。而江西宁都出生的妈妈则一辈子傍着爸爸,然后做了三件事:看好孩子,做好本职工作,打扮好自己,安之若素。她活出了爸爸希望、喜悦的样子,所以她长寿。现在还用上了智能手机,会写微信,96岁高龄依然睿智豁达,风韵犹存。父母亲是变成邵阳人的外乡人,也把我们四姊妹养成了自豪的,喝资江水长大的邵阳人。

作者简介:梁文凌 退休戏剧工作者,曾任邵阳市戏剧工作室主任,中国戏剧家协会湖南分会理事,邵阳戏剧家协会副主席。